LÍNGUA, LUTA E RESISTÊNCIA NA TRAJETÓRIA DOS POVOS GUARANI

Texto produzido por Angélica Costa e Simonice Chaves

“Minhas irmãs, meus parentes, nosso pai verdadeiro (Nhanderu ete)! … A nossa palavra sempre que sai da nossa boca é nosso pai que libera, nosso pai que libera a nossa fala para nós todos e para todos os que estão aqui no mundo dentre os nossos parentes.”

Trecho do discurso de recepção de visitantes Mbyá vindos do Brasil, proferido pelo líder espiritual das aldeias de Iguaçu – Misiones, Argentina, 1997.

Quando os portugueses desembarcaram no Litoral do “Novo Mundo” (conhecido como América) para “descobrir” uma terra nova, perceberam que ela já havia sido descoberta há muitos anos. Naquele tempo, parte dos indígenas que viviam na costa falava a língua Tupinambá, escolhida pelos portugueses como a “base” de uma das línguas do Brasil colônia. O objetivo, claramente, era tentar apagar a grande diversidade linguística e os saberes ancestrais presentes no país.

Em 1595, o padre José de Anchieta publicou uma gramática intitulada “Arte de Gramática da Língua mais usada na Costa do Brasil”. Anos depois, em 1618, o padre Antônio de Araújo publicou o primeiro catecismo na língua “brasílica” e, em 1621, a Companhia de Jesus elaborou o primeiro dicionário dos jesuítas. Dessa forma, essa língua foi utilizada para a catequização dos indígenas e para a criação dos filhos concebidos entre europeus e indígenas. A partir da segunda metade do século XVII, a língua passou a ser conhecida como “Língua Geral” e se dividia, basicamente, em duas: a Paulista e a Amazônica (ISA, 2020).

As duas línguas gerais diferem quanto a suas origens: enquanto a Paulista surgiu a partir dos índios Tupi de São Vicente e alto rio Tietê, a Amazônica originou-se pelos Tupinambás, nos séculos XVII e XVIII, inicialmente no Maranhão e no Pará (ISA, 2020). Esta última foi denominada como “Nheengatu” (ie’engatú = “língua boa”) e continua sendo falada atualmente, especialmente na bacia do Rio Negro.

Refletindo sobre toda opressão sofrida pelos povos indígenas ao longo de centenas de anos, seria injusto não (re)afirmar a importância e influência na cultura, nos costumes e, sobretudo, na língua portuguesa brasileira, tal como a conhecemos atualmente. O que muitos juruás (não indígenas) não sabem é que, enquanto se comunicam, utilizam inúmeros recursos linguísticos – e não somente lexicais – advindos dos povos indígenas.

Segundo o filólogo e gramático Evanildo Bechara (apud ABDALLA, 2014) “o vocabulário da língua portuguesa está repleto de palavras indígenas, porque os portugueses encontraram aqui um novo mundo da fauna e da flora”. Além dos nomes de plantas, animais e alimentos, a influência indígena, sobretudo Guarani, aparece em verbos, expressões populares, nomes de locais, e em palavras de outras línguas, como percebemos no dicionário de língua inglesa Merriam-Webster com as palavras capybara (Kapibara) e manioc (mandioka) (ABDALLA, 2014).

°°°

Através do site “Dicionário ilustrado Tupi Guarani”, cujo objetivo é divulgar a origem de palavras que usamos no dia a dia e que são heranças dos nossos povos originários, podemos perceber como as línguas indígenas foram e são extremamente importantes na constituição brasileira e que, sem elas, perderíamos uma infinitude de saberes ancestrais e diversidade cultural. A iniciativa visa contemplar indígenas e não indígenas e, apesar do nome “Tupi-Guarani”, não se restringe às línguas dessa família, buscando englobar o maior número de línguas nativas, a partir de dicionários, referências bibliográficas, vídeos, receitas culinárias, vocabulário, etc. Dessa forma, se constitui como um excelente material de leitura e para pesquisas acadêmicas.

°°°

No entanto, Rodrigues (1993 apud MOORE, 2011, p. 218) “estima que 75% das línguas indígenas foram extintas durante os últimos 500 anos”, devido às doenças transmitidas pelo contato com juruás ou por outras pressões externas. Na atualidade, cerca de 160 línguas indígenas existem e resistem no território brasileiro, muitas em perigo de extinção. Sendo assim, para preservar, revitalizar e valorizar as línguas é necessário um esforço conjunto entre diferentes esferas da sociedade.

O processo de valorização e revitalização das línguas pode trazer diversos benefícios para as comunidades originárias. Além de ter seus direitos linguísticos assegurados, busca-se a garantia de que mais línguas não venham a ser extintas. Duarte (2016) destaca que, embora o Brasil possua o maior número de línguas entre os países da região, reúne, também, “o maior número de línguas ameaçadas de extinção”. O autor apresenta que os principais fatores são o “fato de não haver no Brasil nenhuma língua nativa com número de falantes superior a cinquenta mil falantes e de não ter havido até recentemente políticas linguísticas efetivas de valorização das línguas ameríndias” (ibidem, p. 33).

Alguns critérios são utilizados por pesquisadores para definir se uma língua está em risco de extinção, tais como: observação do número absoluto de falantes; proporção dentro do total da população do país; se há e como é feita a transmissão entre gerações; a atitude dos falantes em relação à língua; mudanças no domínio e uso da linguagem; tipo e qualidade da documentação; se a existência de materiais para educação e alfabetização, etc.

Dessa forma, uma das maneiras de fortalecer as línguas indígenas é através da escola, com o ensino da língua materna para as crianças. Além disso, uma outra forma é a “pesquisa, documentação e registro escrito ou audiovisual de suas línguas e dos saberes que elas fazem circular” (BRASIL, 2020). Nesse sentido, os linguistas que se dedicam ao estudo dessas línguas possuem duas tarefas cruciais: descrição e documentação.

Segundo Moore (2011), a maneira tradicional de se descrever uma língua é elaborando uma gramática, envolvendo aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos e sintáticos. Além da gramática, também é convencional a produção de um dicionário e uma coletânea de textos. Tendo em vista o risco de extinção que muitas línguas enfrentam, novos métodos de documentação foram desenvolvidos, como “focalização na gravação de amostras da língua, na digitalização e anotação das gravações e no seu uso para revitalização linguística” (ibidem, p. 220).

°°°

Atualmente, existem alguns projetos institucionais voltados especialmente para a revitalização das línguas indígenas acontecendo dentro das Universidades, como o liderado pelo professor, pesquisador e indigenista Wilmar D’Angelis (Instituto de Estudos da Linguagem – IEL, UNICAMP). O projeto, apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREAC), ocorre desde 2013 e conta com a parceria do grupo de pesquisas InDIOMAS, da Organização Não Governamental (ONG) Kamuri e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). As línguas em questão são a “Língua Nhandewa Guarani ou Tupi-Guarani, o Kaingang Paulista, […] o Krenak em São Paulo […] e o Terenas” (PROEC, 2019).

°°°

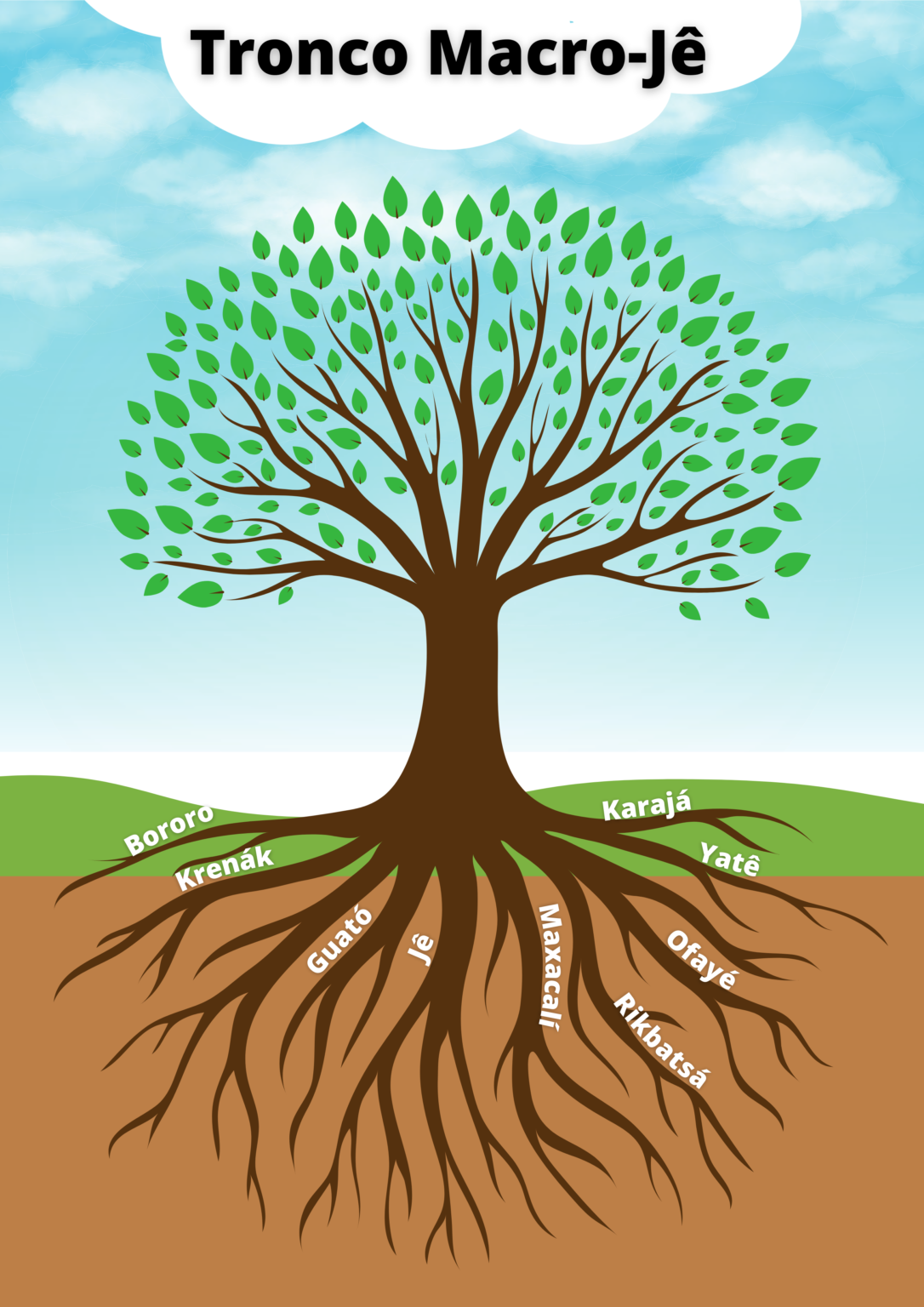

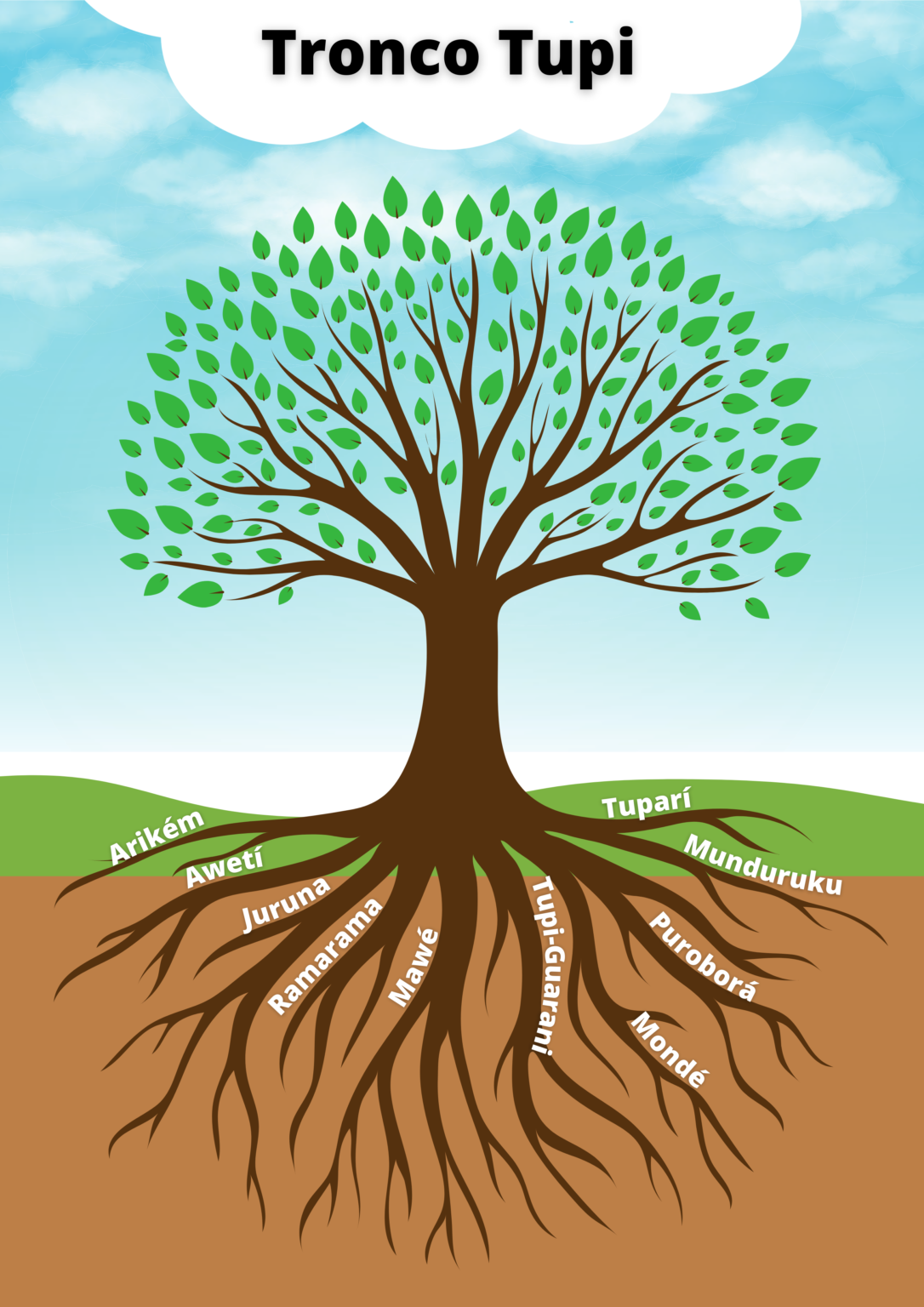

Em relação à história filogenética (estudo evolutivo) das línguas, pode-se afirmar, segundo Duarte, que existem cerca de 40 famílias linguísticas. Em consonância com Rodrigues (2003;6 apud Duarte, 2016, p. 37), “dez destas constam hoje de uma só língua, a qual, por ser única e não apresentar parentesco com as demais conhecidas, é também chamada de língua isolada”. Desta forma, estudos na área da linguística comparativa apontam que existem, ao menos, sete grandes agrupamentos importantes, os quais correspondem aos troncos linguísticos Tupi e Macro-Jê, além de cinco famílias linguísticas principais, sendo elas Caribe, Chibcha, Pano-Tacana, Arawak, e Chon (2003;6 apud Duarte, 2016, p. 37).

Olhando para os troncos linguísticos presentes no Brasil, os estudos comparativos propõem que existem cerca de 42 famílias linguísticas genéticas. Duarte (2016, p. 44) aponta a hipótese de reconstrução linguística, segundo a qual “dez dessas famílias compõem o tronco Tupi, enquanto entre doze a quinze famílias constituem o tronco Macro-Jê”. Apesar disso, não há um consenso sobre o número de famílias linguísticas que realmente pertencem ao tronco Macro-Jê, mas sabe-se que, dentre elas, estão “Kamakã, Maxakalí, Krenak, Purí (Coroado), Ofayé, Rikbaktsá, Boróro, Karajá, Karirí, Jabutí, Yatê, Guató, Chiquitano e Otí” (Duarte, 2016, p. 44).

A princípio, o tronco Tupi é considerado um dos maiores agrupamentos linguísticos da América Latina. Conforme estudos comparativos desenvolvidos por Rodrigues (1985, 2013 apud Duarte, 2016), o tronco Tupi possui dez famílias linguísticas, a saber: Arikém, Awetí, Jurúna, Mawé, Mondé, Puroborá, Mundurukú, Ramaráma, Tupari, e Tupi-Guarani (DUARTE, 2016 p, 38). Portanto, de acordo com o lingüista Aryon Dall’Igna Rodrigues, o Mbyá, assim como Kaiowa e Nhandewa são as três variedades modernas da Língua Guarani, que pertencem à família Tupi-Guarani, do tronco lingüístico Tupi.

No entanto, não há um consenso sobre a delimitação dessas variedades do Guarani (IPHAN, 2020), sobretudo por ser comum encontrar mais de um povo que fala e/ou entende mais de uma língua; e, não raro, dentro de uma mesma aldeia coexistem várias línguas – fenômeno conhecido como multilinguismo. De acordo com Mori (2010), o Brasil se caracteriza por ser um país multiétnico, pluricultural e multilingue, pois é o país com maior “diversidade linguística e cultural” dentre os países da América Latina. Apesar disso, há um histórico de políticas linguísticas homogeneizadoras no Brasil, que pretendiam consolidar o aparente “monolinguismo”, o que provocou, em muitos brasileiros, a visão ingênua e equivocada de que a língua materna de todos é o português.

Contudo, diversas línguas originárias coexistem juntamente com as línguas nacionais oficiais (Português e Língua Brasileira de Sinais), além das línguas trazidas pelos imigrantes europeus. Devido a este caráter multilíngue, as aldeias indígenas possuem indivíduos bi/multilíngues, considerando as línguas indígenas faladas, o português e as línguas usadas nos países fronteiriços. Peguemos como exemplo os subgrupos Guarani que atualmente habitam no Brasil e podem ser encontrados no Paraguai, na Argentina e no Uruguai e se diferem nas “formas lingüísticas, costumes, práticas rituais, organização política e social, orientação religiosa, assim como formas específicas de interpretar a realidade vivida” (ISA, 2020).

Assim, um caso interessante de convivência entre os Guarani ocorre na aldeia indígena Ribeirão Silveira, em que há a divisão do território entre Guarani Mbyá e Guarani Nhandewa. Por estarem localizados no mesmo território, é possível perceber diferenças dialetais – ou seja, diferenças linguísticas em relação aos outros grupos localizados em regiões distintas, próprias das línguas “vivas” e comum em situações de contato -, sobretudo na criação e utilização de léxico (palavras) específicas. Os dois subgrupos, além dos Guarani Kaiowa, consideram a palavra “como um importante elemento na elaboração da identidade étnica” (ISA, 2020).

No caso dos Guarani Mbyá, eles mantém a língua viva e plena, sendo a transmissão oral o sistema mais eficaz de difusão do conhecimento para as crianças e jovens e um forte elemento de comunicação entre as aldeias e manutenção de sua identidade. Além disso, em 2014, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do Inventário Nacional de Diversidade Linguística (INDL), reconheceu a língua Guarani Mbyá como referência cultural brasileira, juntamente com a língua Assurini do Trocará e a língua Talian, referente aos descendentes de imigrantes italianos (NAKAMURA, 2014).

Este reconhecimento partiu da iniciativa de projetos piloto, baseados em “pesquisas que levavam em conta o tamanho da população que utiliza a língua, o grau de apropriação e a plenitude de falantes, entre outras questões”. (NAKAMURA, 2014). Portanto, essas propostas são importantes para a valorização da língua em âmbitos institucionais e, logo, são atos políticos. Para Bartolomeu Melià, “a arte da palavra é a arte da vida”. Assim como alma e palavra possuem o mesmo significado, o portador de uma alma (nhee) estrutura sua vida para ser “suporte e fundamento de palavras verdadeiras” (Melià, 1995 apud ISA, 2020).

Olhando particularmente para os rituais dos povos originários, os quais, muitas vezes, contam ou recriam algum mito, percebe-se um “retorno a esse tempo de indiferenciação geral em que divindades, homens, animais e plantas se comunicavam entre si, e produziam sua existência por meio dessa interação” (ISA, 2020). Sendo assim, podemos refletir sobre como a língua e a cultura de um povo estão intimamente ligadas, e como seus rituais, mitos, modos de viver contam suas trajetórias e histórias com uma linguagem própria. Os Guarani Mbyá, por exemplo, conservam uma linguagem ritual extremamente elaborada – ayvu porã, expressão traduzida por “belas palavras” -, revelada pelas divindades aos dirigentes espirituais e pronunciada em ocasiões especiais.

Por conseguinte, quando falamos em língua, estamos tratando, também, de relações de poder, reconhecimento e empoderamento de comunidades. Como vimos, não é uma simples questão de “comunicação”, mas sim de toda uma história, cultura e práticas ancestrais que permeiam e sobrevivem na e através das diferentes línguas brasileiras. Quando se deixa morrer a língua, perdem-se detalhes da sua cultura, medicina, culinária, histórias e o conhecimento adquirido ao longo dos anos. As pressões externas, sobretudo advindas do mito do “monolinguismo”, tentam, há muitos anos, apagar as diversidades linguísticas no país. No entanto, enquanto houver vida, haverá resistência e os povos indígenas não estarão sozinhos: a educação, a pesquisa e os projetos de lideranças indigenistas serão fundamentais para a sobrevivência e revitalização das línguas indígenas, assim como a manutenção de seus territórios.

REFERÊNCIAS

ABDALA, Vitor. Tupi deu importantes contribuições ao português. 2014. Publicado em: Agência Brasil. Acesso em: 14 ago. 2020.

BRASIL, Mirim: Povos Indígenas do. Como valorizar as línguas indígenas?. Acesso em: 14 ago. 2020.

BRASIL, Mirim: Povos Indígenas do. Línguas indígenas. Acesso em: 14 ago. 2020.

DUARTE, Fábio Bonfim. Diversidade Linguística no Brasil: A Situação das Línguas Ameríndias. Caletroscópio, Minas Gerais, v. 4, n. Especial, p. 27-62, 2016. Acesso em: 30 set. 2016.

GUARANI, Dicionário Ilustrado do Tupi. Acesso em: 14 ago. 2020

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (ed.). Povo Guarani Mbyá. Acesso em: 15 ago. 2020.

ISA. Instituto Socioambiental. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (ed.). Língua. Acesso em: 15 ago. 2020.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Língua Guarani M’bya. Acesso em: 13 ago. 2020.

FUNAI. Fundação Nacional do Índio. Historia e cultura Guarani. Acesso em: 15 ago. 2020.

MOORE, Denny. Línguas indígenas. In: MELLO, Heliana; ALTENHOFEN, Cléo V.; RASO, Thommaso (org.). Os contatos linguísticos no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2011. p. 217-239.

MORI, Angel Corbera. O Estado brasileiro, as políticas linguísticas e as línguas indígenas. In: OLIVEIRA, Rosimar R. Rodrigues de et al (org.). Linguagem e significação: sujeitos indígenas. Ed. Pontes, 2018. p. 33-48.

NAKAMURA, Rafael. Língua Guarani Mbyá reconhecida como referência cultural brasileira. 2014. Centro do Trabalho Indigenista. Acesso em: 14 ago. 2020.

PROEC. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Extensão 48 aborda a revitalização de línguas indígenas. 2019. UNICAMP. Acesso em: 14 ago. 2020.

Revitalização de línguas indígenas – A identidade de um povo. S.I.: Extensão e Cultura: Unicamp, 2019. (12 min.), son., color. Legendado. Acesso em: 10 ago. 2020.