Reunião anual do IGCP 732 – LANGUAGE of the Anthropocene (Lessons in anthropogenic impact: a knowledge network of geological signals to unite and assess global evidence of the Anthropocene): um espaço para trocas e aprendizado.

por: Érika C.N. Silva

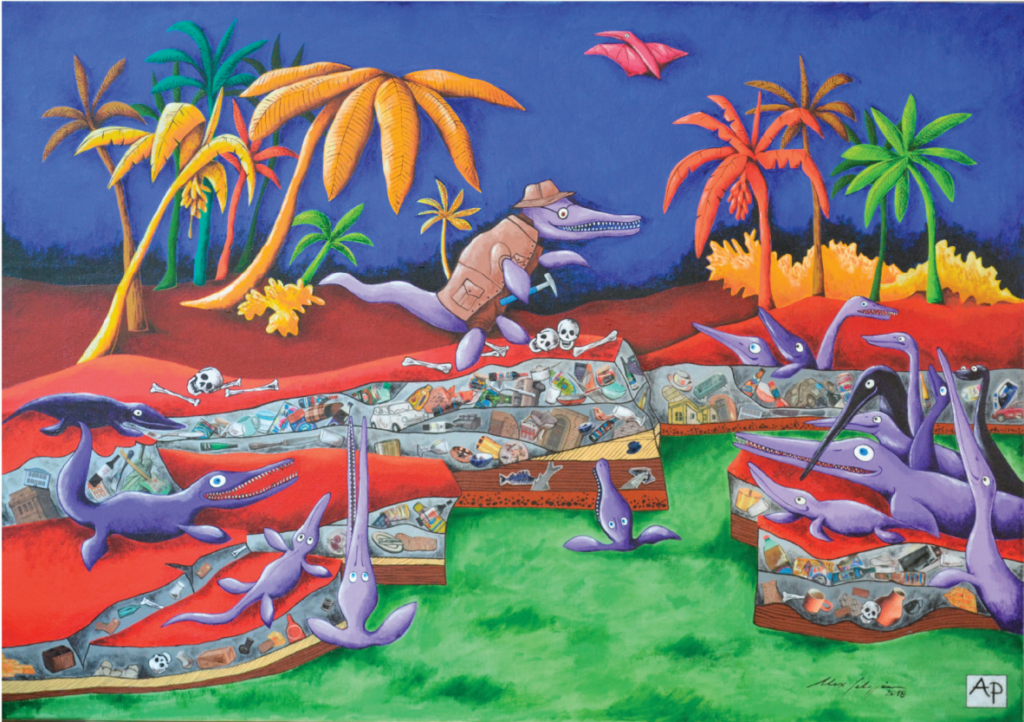

A temática do Antropoceno tem sido debatida em diversos meios e por diferentes óticas, como já discutido em postagens anteriores nesse blog. Como pesquisadora interessada na temática, e que tem desenvolvido pesquisas referentes a deposições tecnogênicas/antropogênicas nos últimos anos, tive a oportunidade de participar, pelo terceiro ano consecutivo, da reunião científica do IGCP 732 – LANGUAGE of the Anthropocene. Participo das reuniões como colaboradora a convite do Professor Doutor Michael Wagreich, da Universidade de Viena. E neste ano, pela primeira vez, participei de forma presencial da reunião, apresentando trabalho na cidade de Xi’an, na China. Mas o que é um IGCP?

IGCP (International Geoscience Programme), conforme o site da UNESCO [1], é o carro-chefe da entidade referente ao apoio para investigações em geologia e geofísica. Em tradução livre, o IGCP serve como um centro de conhecimento da UNESCO para facilitar a cooperação científica internacional nas geociências, e a missão do IGCP inclui a promoção do uso sustentável dos recursos naturais, avançando em novas iniciativas como a geodiversidade e “geo-heritage”, além da mitigação dos “geohazards risks”. Ainda de acordo com o site, desde 1972 o IGCP estabeleceu uma parceria com a IUGS (União Internacional de Ciências Geológicas) com o intuito de reunir milhares de cientistas da Terra de todo o mundo, permitindo-lhes o benefício do espírito cooperativo gerado sob a égide da UNESCO. Ao todo são cinco temas do Programa, e o IGCP 732 está incluído no tema “Global Change and Evolution of Life – evidence from the geological record” [2].

Um pouco sobre o IGCP 732

O IGCP 732 (LANGUAGE of the Anthropocene) refere-se, como o próprio nome já possibilita interpretar, às discussões em torno da temática do Antropoceno, com a participação de pesquisadores que se dedicam a diferentes aspectos que são abrangidos nos estudos do Antropoceno. O objetivo, conforme consta na página da UNESCO referente a esse IGCP, é o desenvolvimento de ideias e redes acerca do conceito do Antropoceno, através de um ambiente de cooperação global entre cientistas, focando especialmente nos países considerados em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. Complementam, ainda, mencionando a união e avaliação de evidências globais do Antropoceno e o estabelecimento desse conceito enquanto estrutura fértil para as geociências, através da elaboração de uma rede global de especialistas e parceiros de projeto, realização de workshops em países considerados em desenvolvimento, e estabelecimento de um banco de dados aberto de informações e conhecimentos acerca do Antropoceno [3]. Este IGCP entrou em vigor em 2021, e estará em plena atividade até 2026, sob a liderança do Prof. Dr. Michael Wagreich, da Universidade de Viena. Tem como Principal Investigators (PIs) as pesquisadoras Doutoras Mehwish Bibi (Paquistão), Barbara Fiałkiewicz-Kozieł (Polônia), Juliana A. Ivar Do Sul (Brasil/Alemanha), Lydia Olaka (Quênia), Catherine Russell (Inglaterra), Maria Luisa Tejada (Filipinas), Luyuan Zhang (China) e Veronika Koukal (pesquisadora e secretária desse IGCP). Além dos PIs, o IGCP conta com a participação de diversos colaboradores, dentre os quais me incluo e, por isso, tenho participado das reuniões anuais com a finalidade de divulgação, a nível internacional, do trabalho que temos desenvolvido no Brasil nos últimos anos (parcerias entre profissionais da UNICAMP, UFR, UNESP e pesquisadores independentes), além das possibilidades de aprendizado de novas abordagens e estabelecimento de redes de cooperação.

Reunião em Xi’an

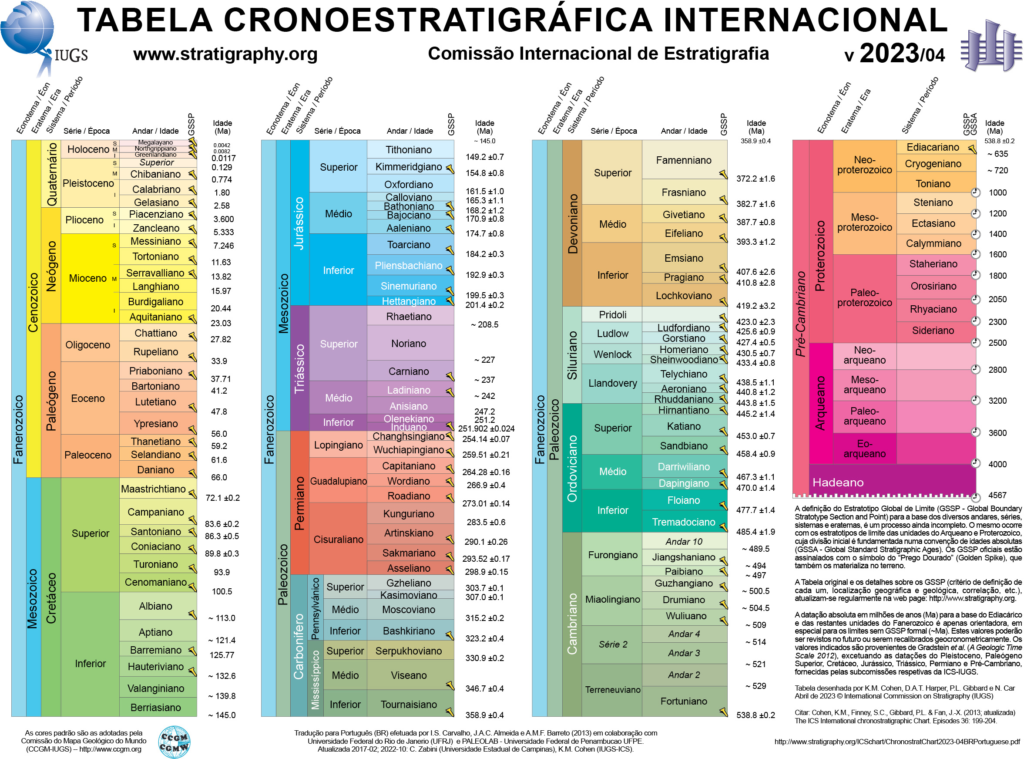

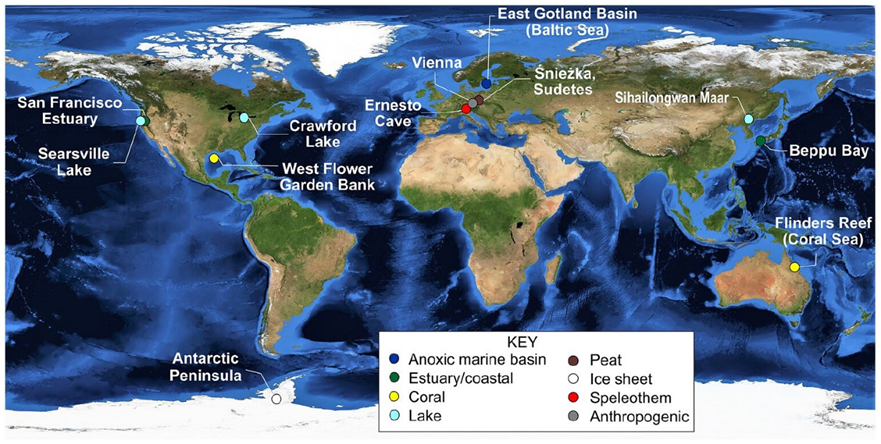

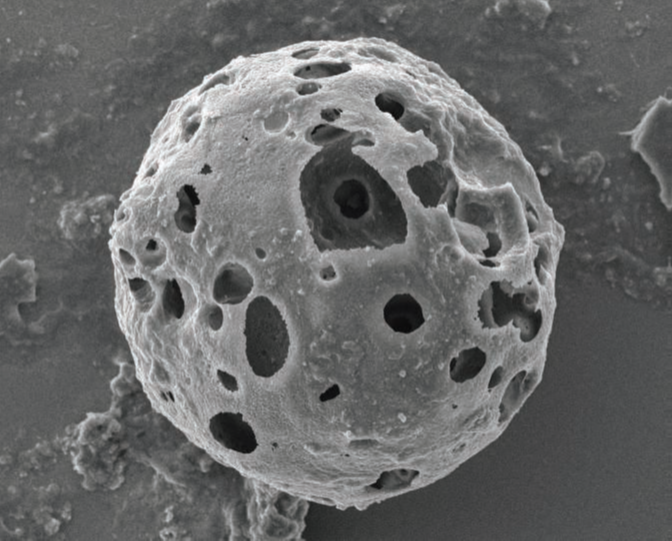

As principais reuniões relativas ao IGCP ocorrem anualmente, onde todos os participantes têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos desenvolvidos na temática, com suas diferentes abordagens e áreas de investigação, como por exemplo análise de dados geoquímicos referentes a diversos tipos de ambientes sedimentares [4]. Esta reunião teve formato híbrido, com participantes em Xi’an e online. Somados à apresentação de trabalhos, sempre há palestrantes convidados, como por exemplo algum pesquisador diretamente envolvido no Anthropocene Working Group (este ano a fala foi proferida por Simon Turner, ocupante do cargo de secretário no AWG), que nos informa sobre o andamento de trabalhos relativos à proposta do Antropoceno enquanto época geológica [5].

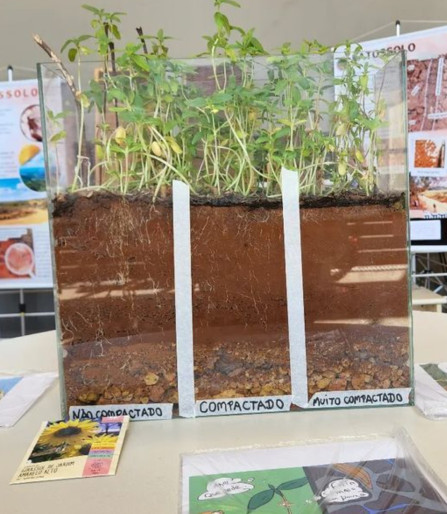

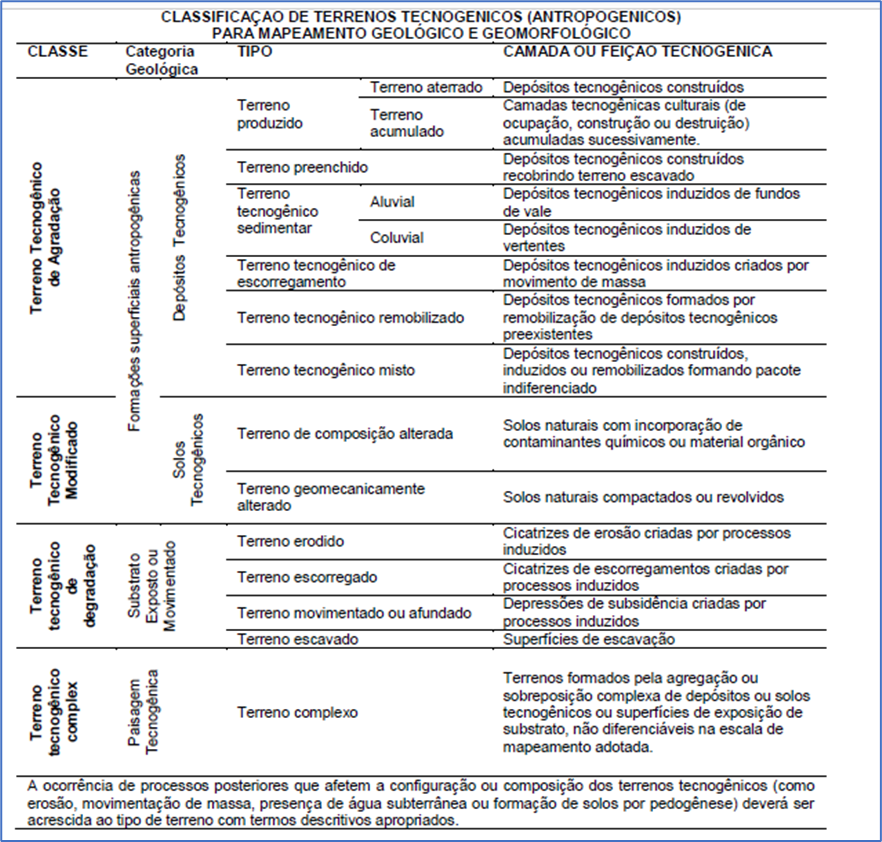

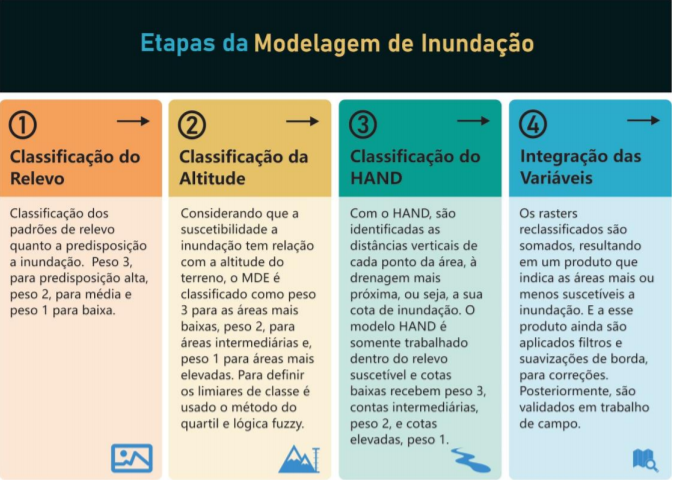

Neste ano, no contexto do estágio que estou realizando aqui em Viena [6], tive a possibilidade de participar de forma presencial da reunião realizada em Xi’an, apresentando alguns resultados preliminares que temos alcançado na investigação de deposições antropogênicas/tecnogênicas. Nesta ocasião, focamos nos resultados de análises químicas e físicas e comparamos os resultados entre as deposições e solos na área investigada em Rondonópolis-MT. Foram destacadas, por exemplo, as evidências, em algumas camadas de deposições antropogênicas/tecnogênicas, relativas aos dados de campo e laboratório que sugerem pedogênese, ou seja, formação, mesmo que incipiente, de solo.

O trabalho apresentado, com o título “Comparisons of lab results of anthropogenic formation and “natural” soil: granulometry, sand fractioning and pedological chemical analyses” possui autoria minha, do Prof. Dr. Caio Augusto Marques dos Santos (UFR) e do Prof. Dr. Francisco Sérgio Bernardes Ladeira (UNICAMP). Além da apresentação, assistir presencialmente as apresentações de demais pesquisadores e ter a oportunidade de conversar nos demais momentos de interação, possibilitou que novas ideias surgissem para a continuação das pesquisas que temos desenvolvido no Brasil, além de divulgar possibilidades procedimentais e analíticas que os demais pesquisadores possam vir a utilizar em suas áreas de estudo. A pesquisa é supervisionada pelo Prof. Dr. Francisco Sérgio Bernardes Ladeira, com co-supervisão do Prof. Dr. João Osvaldo Rodrigues Nunes (UNESP), com parceria do Prof. Dr. Caio Augusto Marques dos Santos. Já o estágio em Viena é supervisionado no exterior pelo Prof. Dr. Michael Wagreich (Universidade de Viena).

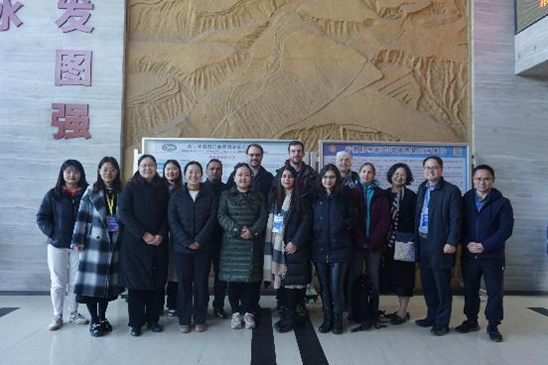

Os anfitriões na reunião desse ano foram: Institute of Earth Environment da Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of Loess Science. E os co-anfitriões: IEECAS Group of Youth Innovation Promotion Association CAS, Anthropocene Research Branch da Geological Survey of China, Xi’an Institute for Innovative Earth Environment Research, Shaanxi Association for Science and Technology. A reunião ocorreu na semana do dia 14 de novembro de 2023, no Qujiang Huibinyuan Hotel.

Os participantes que puderam estar de forma presencial em Xi’an fizeram, no primeiro dia, um passeio cultural que permitiu conhecer um pouco sobre os aspectos históricos dessa importante cidade na China. Esse passeio cultural incluiu conhecer a muralha da cidade e o Exército de Terracota, este último parte integrante do Mausoléu de Qin Shi Huang, fundador do primeiro império unificado da China durante o século III a.C, localizado no sopé norte da montanha Lishan, tendo sido descoberto em 1974 [7]. Conforme nos foi informado durante a visita, os trabalhos de escavações e reconstruções/restaurações continuam até os dias atuais, exigindo esforços de vários profissionais. As imagens a seguir apresentam um pouco do que esse passeio permitiu conhecer.

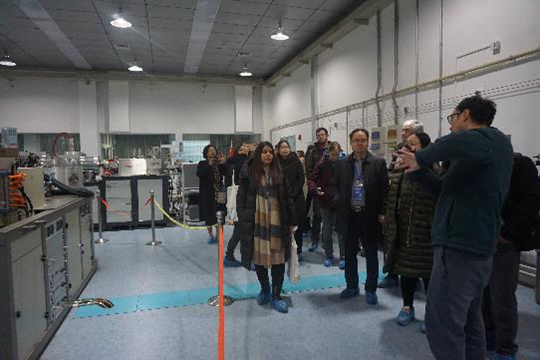

Outra visita interessante foi no Institute of Earth Environment da Chinese Academy of Sciences, que foram os anfitriões dessa reunião. Nesta ocasião pudemos visitar diferentes laboratórios e conhecer um pouco das diferentes pesquisas que têm sido desenvolvidas, com diferentes abordagens e metodologias, que podem ser relacionadas direta e indiretamente à perspectiva do Antropoceno em termos de mudanças ocasionadas nos diferentes ambientes. As fotos a seguir foram enviadas pela PI responsável por essa reunião na China (Luyuan Zhang), e apresentam registros da nossa visita em alguns dos diferentes laboratórios que conhecemos na instituição.

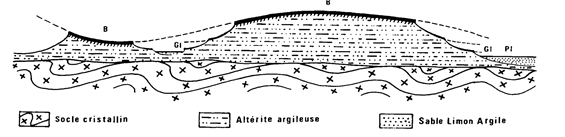

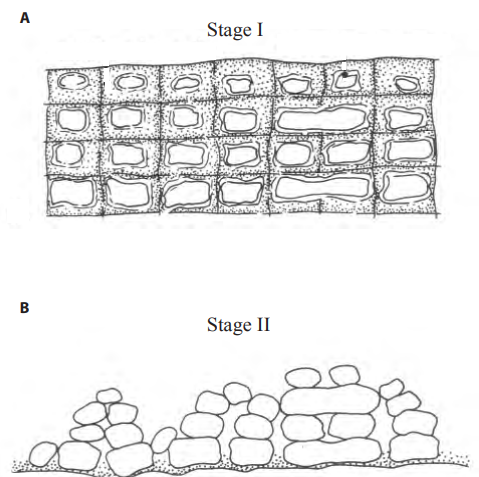

Último destaque é dado para o trabalho de campo realizado no Geoparque Nacional de Loess em Luochuan. A organização do evento preparou essa investigação de campo com o intuito de nos proporcionar conhecimento sobre esse tipo de formação superficial, denominada de Loess, que tem chamado a atenção dos cientistas no que diz respeito a investigações relativas à geoconservação, estudo de mudanças climáticas, entre outros focos. Em tradução livre do material de apoio preparado pelos anfitriões, a seguinte explicação sobre a área que visitamos é oferecida:

O Geoparque Nacional de Loess em Luochuan é um projeto de conservação ambiental na China que responde ao Programa Global de Geoparques da UNESCO com o objetivo de promoção do desenvolvimento sustentável para a sociedade. A construção do parque serve ao propósito de beneficiar a sociedade, protegendo o ambiente. O Geoparque Nacional de Loess em Luochuan é caracterizado por perfil clássico de Loess e por geomorfologia relativa a Loess. Também preserva fósseis de vertebrados e abundantes informações sobre paleoclima, paleoambiente, paleontologia e outros importantes eventos relativos ao período Quaternário.

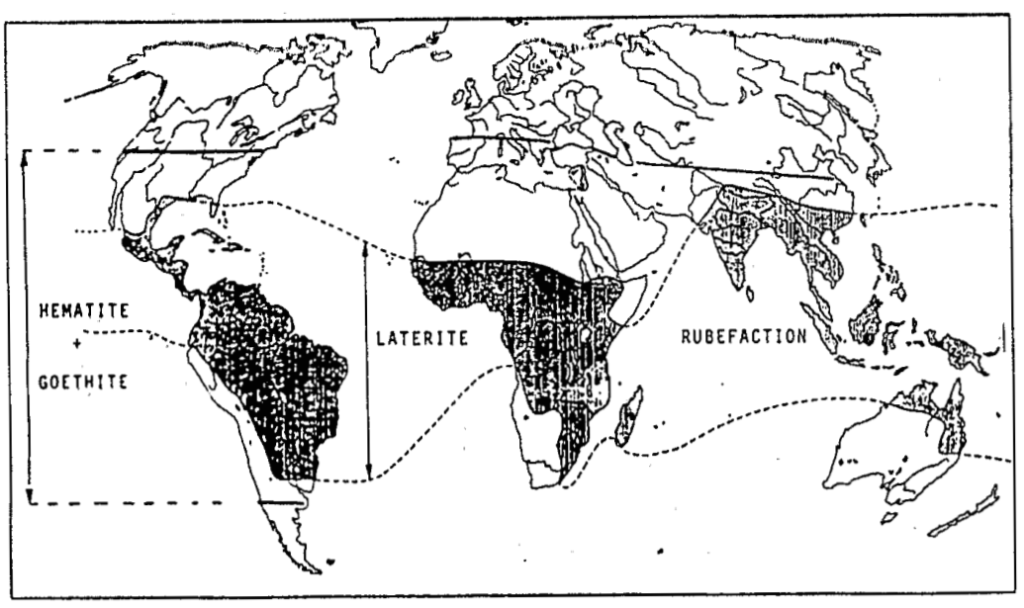

Visitamos o geoparque e o museu referente ao geoparque, com diversas explicações sobre a instituição do geoparque e sobre os projetos e pesquisas em andamento, que abarcam simulações e observações referentes aos aspectos climáticos, biológicos (vegetação) e geomorfológicos. Dentre os objetivos estão a simulação da resposta do Loess em decorrência de mudanças de características ambientais, como o clima (intensificação-redução da pluviosidade, por exemplo). As fotografias a seguir são da área visitada. A alternância de cores, ora mais clara e ora mais avermelhada, é atribuída a mudanças ambientais que permitiram o desenvolvimento de solos (hoje paleossolos). As duas últimas fotos foram enviadas por Luyuan Zhang, o restante é do meu acervo pessoal.

A experiência de participação na reunião de forma presencial proporcionou muitos ganhos em termos de conhecimento, tanto durante as apresentações e palestras, quanto nos outros momentos do evento (nas visitas de campo, passeio cultural e visita aos laboratórios). A oportunidade de conhecer um país como a China, com suas culturas e paisagens, também foi muito gratificante, em particular por ser a minha primeira oportunidade de conhecer um país asiático, que recebeu esse grupo de pesquisadores de nacionalidades diversificadas de forma que nos fizeram nos sentir bem-vindos e de portas abertas para possibilidades futuras de pesquisa em parceria.

Para saber mais!

Lista de links

[1] Site oficinal da UNESCO: https://www.unesco.org/en/iggp/igcp

[2] IGCP Projects – Global change and the evolution of life evidence from the geological record: https://www.unesco.org/en/iggp/igcp-projects?hub=67817#global-change-and-the-evolution-of-life

[3] IGCP Project 732 – Language of the Anthropocene: https://www.unesco.org/en/iggp/igcp-projects/732

[4] Para maiores informações sobre essa reunião e as anteriores, consultar o site do IGCP: https://igcp732.univie.ac.at/meetings/

[5] Para maior detalhamento sobre o Anthropocene Working Group, sugiro a leitura de outro texto desse blog (https://www.ige.unicamp.br/pedologia/2023/06/06/antropoceno-epoca-do-quaternario/).

[6] Tanto a pesquisa de pós-doutorado quanto o estágio relativo a ele, em desenvolvimento na Universidade de Viena, possuem apoio da FAPESP: Processo FAPESP no 2019/21885-7; Processo FAPESP no 2023/03963-6. Sem esse financiamento, as pesquisas que temos desenvolvido e a participação presencial em eventos como este não seriam possíveis. “As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP”.

[7] https://whc.unesco.org/en/list/441

Texto: Érika Cristina Nesta Silva

Edição: Diego Fernandes Terra Machado

Arte da Capa: Diego Fernandes Terra Machado